Muhammad Ali

Tutti i motivi che hanno reso Muhammad Ali il più grande di sempre

Cap. 0: L’America di Colin Kaepernick

Cap. 1: Jackie Robinson

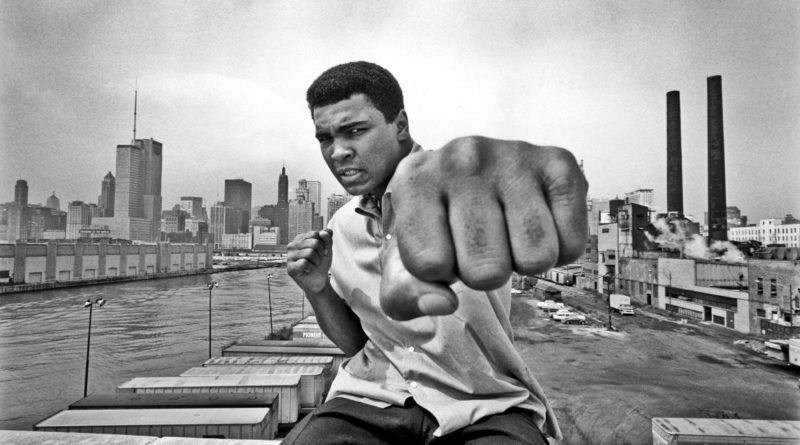

Nel giorno in cui Muhammad Ali avrebbe festeggiato il 76° compleanno, vogliamo dare il nostro personale contributo in memoria di colui il quale è ricordano da tantissimi come il più grande atleta di tutti i tempi. Senza timore di smentita, Ali rappresenta il gold standard per quanto riguarda la figura di sportivo impegnato nell’attivismo politico. Mai nessuno come lui ha messo in discussione tutto quanto fin lì accumulato, sacrificato all’apice della carriera il proprio futuro sull’altare della causa e al tempo stesso influenzato il suo paese e il mondo intero. Le controversie hanno fatto parte della vita del campione fin da prima della sua nascita. Come molti sanno, Muhammad Ali non è il nome con cui venne registrato all’anagrafe. Nel chiamarlo Cassius, i coniugi Clay scelsero per il figlio un nome carico di significati. Quello voluto era un omaggio a Cassius Marcellus Clay, politico bianco abolizionista dello stato del Kentucky. Indirettamente, il nome richiamava anche quello di chi quasi duemila anni prima, assassinando Cesare, si era opposto all’ordine precostituito e aveva tradito la sua stessa patria. Contestualmente all’era del pugile,  simili accuse gli vennero mosse dal popolo americano per molti anni. Ma se per il Cassio originale le motivazioni erano soprattutto legate ad invidia e ambizione, tutto ciò che Ali pugnalò a morte furono la bigotteria e l’ipocrisia di un paese ancora profondamente razzista fino al midollo.

simili accuse gli vennero mosse dal popolo americano per molti anni. Ma se per il Cassio originale le motivazioni erano soprattutto legate ad invidia e ambizione, tutto ciò che Ali pugnalò a morte furono la bigotteria e l’ipocrisia di un paese ancora profondamente razzista fino al midollo.

Ad essere duplice fu anche la sua vita. Visse per i primi ventidue anni come Cassius Clay, avvicinandosi alla boxe in maniera quasi casuale, volendosi vendicare di un bullo che gli aveva rubato la bici all’età di dodici anni. L’agente Joe Martin lo aveva notato furente che inveiva in strada e gli disse che, se avesse voluto dare una lezione al ladruncolo, avrebbe prima dovuto imparare a boxare. Siccome il destino a volte infiocchetta le cose davvero a dovere, non è un caso che lo stesso Martin fosse un allenatore di boxe. In una polverosa palestra di Louisville, più per caso che per vocazione, Clay tirò i primi pugni di una carriera che lo porterà a diventare il più grande pugile della storia. E con buona pace del record di 50-0 di Floyd Mayweather. Parlare di talento naturale non rende giustizia al fatto che, appena sei anni più tardi, Clay guardava già tutti dall’alto, troneggiando sul gradino più alto del podio. Erano le Olimpiadi di Roma 1960 e il giovane pugile aveva appena conquistato la medaglia d’oro. Il ritorno in patria non fu però esattamente contraddistinto da parate e petali di rosa sotto i piedi.

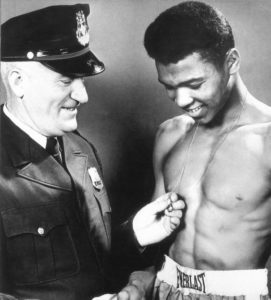

Se è vero che oggi potete trovare in qualunque supermercato americano i cereali Special K con la faccia di campioni olimpici come Michael Phelps o Simone Biles, negli anni ’60 il trattamento agli atleti neri, per quanto vincenti, non era diverso rispetto a quello di qualunque altro uomo di colore. Ali raccontò di essersi recato in un ristorante del suo Kentucky fresco di medaglia d’oro appesa al collo. Dopo una rapida controllata al menu, gli si avvicinò una cameriera, carica di un misto di imbarazzo e incredulità nel vedere quell’uomo fare la sua ordinazione con tanta leggerezza.”Qui non serviamo i negri,” affermò quella. “Beh, se è per questo nemmeno io li mangio,” replicò Clay. “Un caffè e un hamburger, grazie.” Questo incidente – anche se sarebbe più corretto definirlo la norma – gli avrebbe fatto perdere a tal punto l’orgoglio del premio appena vinto, che si dice che abbia lanciato la medaglia da un  ponte dentro il fiume Ohio. Questo evento è un toccante esempio di come le leggi Jim Crow facessero sì che non si guardasse in faccia nessuno. Un nero era un nero, e non andava servito nel posto dove mangiavano i bianchi. Nemmeno se quell’uomo era un medagliato olimpico.

ponte dentro il fiume Ohio. Questo evento è un toccante esempio di come le leggi Jim Crow facessero sì che non si guardasse in faccia nessuno. Un nero era un nero, e non andava servito nel posto dove mangiavano i bianchi. Nemmeno se quell’uomo era un medagliato olimpico.

E nemmeno se quell’uomo si stava apprestando a diventare il più grande pugile della storia. Fu solo un episodio, ma che rafforzò in Clay l’idea che l’America avesse bisogno di un cambiamento radicale. La vita di Classius Clay finì a metà degli anni ’60 in seguito della sua conversione alla religione dell’Islam. In quegli anni aveva cominciato a partecipare ai suoi primi meeting della Nation of Islam, un movimento secondo cui i neri d’America discendevano da antenati neri che professavano il culto dell’Islam, e che per questo i loro discendenti dovevano tornare alle loro tradizioni. Al tempo stesso, va sottolineato che questa vera e propria setta non contestava la segregazione. Anzi, incoraggiava bianchi e neri a vivere vite separate e non a caso godeva della non troppo celata approvazione del Ku Klux Klan. Leader spirituale della NOI era Elijah Muhammad, il cui braccio destro all’epoca era l’attivista Malcom X, che ebbe stretti rapporti con Ali per diverso tempo. Grazie agli insegnamenti di Elijah Muhammad, Cassius Clay abbracciò la nuova fede. Cassius Clay morì nell’inverno del 1964 e dalle sue ceneri sorse Muhammad Ali, finalmente privo di quelle che il mentore considerava le vestigia dei nomi imposti dai padroni bianchi ai propri schiavi.

Intanto nel 1965 l’escalation della guerra del Vietnam portò ad un sempre più massiccio impiego di truppe da parte degli Stati Uniti d’America. Nell’anno seguente fu annunciato che Ali era stato arruolato, nonostante il suo fresco titolo di campione dei pesi massimi conquistato contro lo strafavorito Sonny Liston. Per dare un’idea della magnitudine di questo momento, basti pensare a quando nel 1958 Elvis passò dalla cima delle classifiche all’angusto abitacolo dei carri armati nella Germania Ovest. Oppure immaginate che domani LeBron James venga chiamato a servire il suo paese in Afghanistan. Lo stato di obiettore di coscienza di Ali non gli evitò la chiamata: il 28 aprile 1967 il puglle venticinquenne si recò a Houston per la chiamata alle armi. Quella mattina, il tenente Steven Dunkley era stato convocato alle prime luci dell’alba per preparare l’evento nei minimi dettagli.Prima di iniziare l’appello, si assicurò per prima cosa che tutti i presenti avessero compreso il  funzionamento della chiamata: egli avrebbe letto i nomi dei presenti dalla A alla Z e un loro passo in avanti avrebbe significato entrare ufficialmente nell’esercito americano. Non che avessero scelta. Claiborne! *Passo avanti* Clark! *Passo avanti* Clay! Clay! Niente.

funzionamento della chiamata: egli avrebbe letto i nomi dei presenti dalla A alla Z e un loro passo in avanti avrebbe significato entrare ufficialmente nell’esercito americano. Non che avessero scelta. Claiborne! *Passo avanti* Clark! *Passo avanti* Clay! Clay! Niente.

Il tenente Dunkley non era uno sprovveduto. Sapeva perfettamente chi avesse appena chiamato. D’altronde, chi non lo sapeva? Sapeva anche che lui da poco aveva cambiato nome. Per non lasciare nulla al caso, chiamò il pugile anche con il nome di Muhammad Ali, guardandolo dritto nelle palle degli occhi. Davanti al pur rigido sguardo del tenente Dunkley, l‘uomo che aveva appena dominato Liston in sette round non batté ciglio, come da pronostico. Le conseguenze erano inevitabili: Ali venne arrestato, multato di diecimila dollari e condannato a cinque anni di carcere. Nonostante la condanna, Ali non finì mai dietro le sbarre, uscendo su cauzione e restando in libertà fintanto che il suo caso rimbalzava fra un tribunale e l’altro. Peggio della galera, però, fu la sospensione dal mondo della boxe e il ritiro del titolo di campione. La vicenda gli portò molti nemici, e non solo fra i bianchi. Vi ricordate di Jackie Robinson? Ebbene, colui che esattamente 20 anni prima aveva rotto uno dei capisaldi della segregazione razziali affermò, in maniera per certi versi sorprendenti, che il gesto di Ali stava disonorando tutti i neri d’America impegnati in Vietnam. Dichiarò inoltre: “The tragedy to me is, Cassius has made millions of dollars off of the American public, and now he’s not willing to show his appreciation to a country that’s giving him, in my view, a fantastic opportunity.” Questo non deve necessariamente screditare quanto di buono compiuto da Robinson in precedenza, ma è comunque materia di riflessione. Quando ad Ali fu domandato il perché del suo rifiuto, Ali pronunciò alcune delle parole più dense di significato del decennio e forse della storia:

My conscience won’t let me go shoot my brother, or some darker people, or some poor hungry people in the mud for big powerful America. And shoot them for what? They never called me nigger, they never lynched me, they didn’t put no dogs on me, they didn’t rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. […] Shoot them for what? How can I shoot them poor people? Just take me to jail. […] So what? We’ve been in jail for 400 years.

Ali dovette aspettare il 1970 per tornare sul ring, quando la Corte Suprema si pronunciò in suo favore e gli restituì l’abilitazione a combattere. Quattro anni più tardi, Ali sfidò il campione dei pesi massimi George Foreman in quello che è considerato uno degli eventi sportivi più importanti della storia. Cornice, l’Africa nera del Congo, al tempo ancora chiamato Zaire. Il 30 ottobre 1974 a Kinshasa va in scena davanti a più di 60 mila spettatori The Rumble in the Jungle. Ali cominciò dove aveva finito, volando come una farfalla e pungendo come un’ape. Tuttavia gli anni d’oro erano alle spalle e la superiorità tecnica non gli sarebbe bastata per battere un eccellente pugile come Foreman. Dove il corpo non poteva arrivare, la mente giunse in aiuto: serviva un piano. Complice il caldo torrido africano, era chiaro che entrambi i pugili avrebbero risentito delle condizioni climatiche e così Ali pensò di sfinire ulteriormente Foreman attraverso la tecnica difensiva denominata rope-a-dope. Questa consisteva nell’appoggiarsi a più riprese alle corde con la guardia alta, in modo da contenere i danni e far sì che l’elasticità delle corde assorbisse parte dell’urto. A fungere da ciliegina sulla torta fu il patentato trash talking di Ali. “E questo sarebbe il tuo colpo più forte?” “Ehi, George, eppure mi avevano detto che sapevi fare a pugni!” Foreman vide rosso come un toro di Pamplona e, fra colpi feroci a vuoto e colpi chirurgici incassati, combatté di fatto il match studiato sulla carta da Ali.

Alla fine del settimo round, sembrava che i secondi dovessero trattenere Ali dal ripiombare sul ring, mentre all’altro angolo Foreman pareva più in bambola della ragazza che mostrava al pubblico il panno col numero del round. La giovane lo impugnò, in maniera inconsapevole, dal verso sbagliato e quell’8 diventò così ∞, il simbolo dell’infinito. Ma Ali non dovette attendere all’infinito per stendere Foreman: bastò quell’ultimo round per decretare la sua vittoria. Per tutto il round incassò i colpi – carezze, non pugni – di uno stremato Foreman, poi a meno di 30″ dalla fine, una mitragliata di colpi e l’avversario era al tappeto. A 32 anni Muhammad Ali era di nuovo campione dei pesi massimi. La carriera da pugile non finì lì. L’anno dopo sfidò e sconfisse Joe Frazier nel Thrilla in Manilla, ma il declino era ormai inesorabile. Nel 1978 si laureò campione per la terza volta e per altri tre anni flirtò con il ritiro più e più volte. La sua salute era peggiorata e non solo dal punto di vista della forma fisica. Nel 1984 gli venne ufficialmente diagnosticato il Parkinson, malattia neurodegenerativa che colpì anche Michael J Fox, che in quei mesi era impegnato nella produzione di Ritorno al Futuro. La sua carriera di pugile era finita, ma il suo attivismo proseguì. Partecipò ad azioni diplomatiche in Medio Oriente e in Africa, fino a guadagnarsi la massima onorificenza del suo paese, la medaglia presidenziale della libertà.

– di uno stremato Foreman, poi a meno di 30″ dalla fine, una mitragliata di colpi e l’avversario era al tappeto. A 32 anni Muhammad Ali era di nuovo campione dei pesi massimi. La carriera da pugile non finì lì. L’anno dopo sfidò e sconfisse Joe Frazier nel Thrilla in Manilla, ma il declino era ormai inesorabile. Nel 1978 si laureò campione per la terza volta e per altri tre anni flirtò con il ritiro più e più volte. La sua salute era peggiorata e non solo dal punto di vista della forma fisica. Nel 1984 gli venne ufficialmente diagnosticato il Parkinson, malattia neurodegenerativa che colpì anche Michael J Fox, che in quei mesi era impegnato nella produzione di Ritorno al Futuro. La sua carriera di pugile era finita, ma il suo attivismo proseguì. Partecipò ad azioni diplomatiche in Medio Oriente e in Africa, fino a guadagnarsi la massima onorificenza del suo paese, la medaglia presidenziale della libertà.

Iconico fu il momento in cui Ali accese la torcia olimpica come ultimo tedoforo di Atlanta 1996, così come quando quello stesso anno salì sul palco alla cerimonia degli Oscar per When We Were Kings, aiutato da quel George Foreman che, un tempo rivale, era ormai passato anche lui all’angolo di Ali. Negli anni a venire, le sue apparizioni pubbliche furono sempre più rare. Ricoverato in seguito a problemi respiratori, Muhammad Ali scomparve il 3 giugno 2016 a causa di uno shock settico all’età di 74 anni. Il suo rifiuto a combattere una guerra non sua, la volontà di esporsi al punto di perdere gli anni d’oro della sua carriera e circa 10 milioni di dollari, fanno di Muhammad Ali il G.O.A.T., il più grande di tutti i tempi. Uno come lui difficilmente nascerà ancora, proprio per la sua innata capacità di essere un Gandhi che colpisce come Bruce Lee, uno Usain Bolt con la saggezza di Socrate. Non solo per quanto fatto nel ring, ma anche e soprattutto per quanto fatto per i diritti umani, per aver dato loro una legittimazione che trascende i traguardi terreni del singolo. Le sue azioni hanno portato su un piano tutto nuovo il significato di essere un atleta a tutto tondo. Dopo di lui, non bastava più saper lanciare una palla a 100 mph o avere ottime percentuali nel pitturato per essere il più grande.

MVProf